10.条件刺激の種類と分類

吃音の症状を改善するとは、症状を100%なくすのではなく、今よりも軽

くする事であり、普通の人と同程度に話せるという事です。もっと具体的に言

えば、あらゆる場面や状況で吃らない事ではなく、吃る場面や状況を減らす事

であり、日常生活で本人が許容できるレベルで話せるという事です。吃音は心

理や意識の変容で一夜にして治ったり、全ての場面や状況で平均的に良くなる

事はありません。その当人にとって難易度の低い場面から吃らなくなり、苦手

な場面が最後まで残ります。全ての場面や状況が苦手でなくなった時、自動的

に苦手音も消滅し、吃音は治ったと言えるでしょう。ただ、吃音症状が消えた

としても、しばらく不安心理は残ると思います。

吃音者が話す場合、閾値を超える条件刺激があれば吃り、条件刺激がないか、

あっても閾値より弱いとまったく吃りません。吃音者は心理的な緊張で吃るの

ではなく、リラックスした状態で話す時も条件刺激があれば吃ります。つまり、

吃らないようにするには、話す場面での吃音の条件刺激を減らすか、吃音の条

件刺激に対する神経細胞の閾値を上げれば良い訳です。

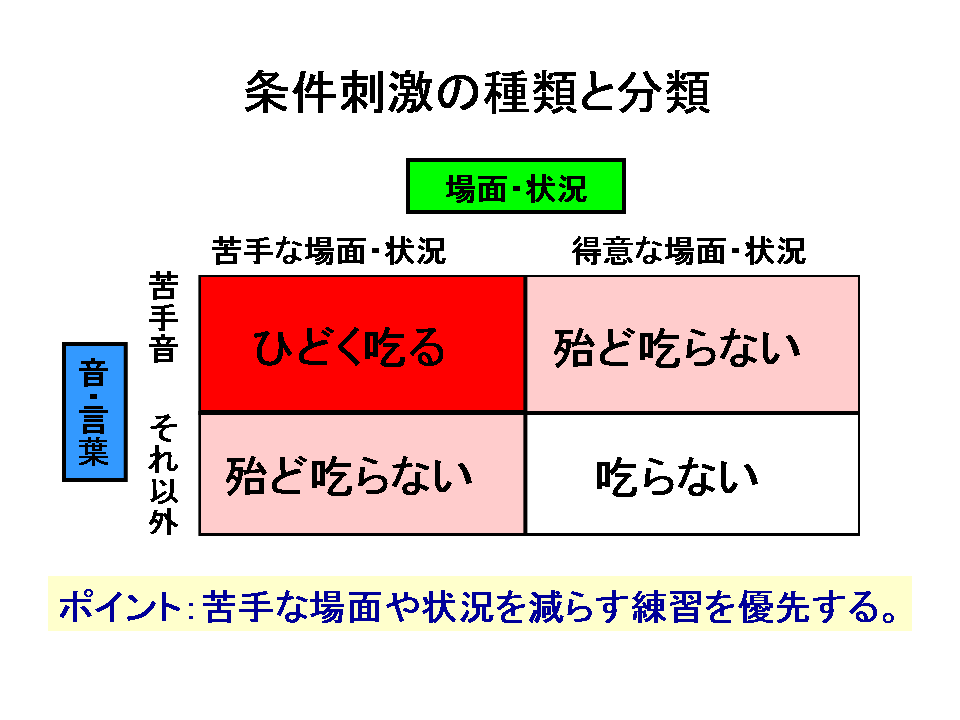

ここで、条件刺激を場面や状況といった具体的な刺激と、音や言葉という抽

象的な刺激の2種類に分けてみます。苦手音は非常に強い刺激なので、様々な

刺激が混在する場面刺激と同等の影響力があります。そして、2種類の条件刺

激を苦手なものとそうでないものに分けると、4つの箱に分類できます。この

中で問題なのは、苦手な場面と苦手音が重複する部分です。一方、苦手な場面

でも、苦手音がなければ吃りません。同様に、苦手音でも、得意な場面なら吃

りません。条件刺激は加算的に働くため、苦手な場面と苦手音が重複すると酷

く吃るのです。条件刺激の一つが無くなるだけで、まったく吃らなくなる可能

性があります。もっと簡単に言えば、苦手場面と苦手音の、どちらかの条件刺

激が無くなれば良い訳です。では、どちらを無くせば良いのでしょうか?

それは苦手場面です。苦手音はそれ自体では存在しない抽象的な刺激であり、

場面や状況と一緒になって初めて存在するものです。ですから、苦手な“カ行”

や“タ行”の発声練習や朗読練習をいくら繰返しても、苦手音を消す事はでき

ません。電話や会議といった苦手な場面が残っている間は、苦手音は残ります。

全ての苦手な場面が消えた瞬間に苦手音は消滅します。つまり、苦手な場面や

状況を順番に克服すれば、結果的に苦手音も消える訳です。自分が苦手な場面

や状況を理解し、優先度の高い場面や状況を難易度の低い順に練習し、苦手な

場面や状況を無くす練習が重要です。